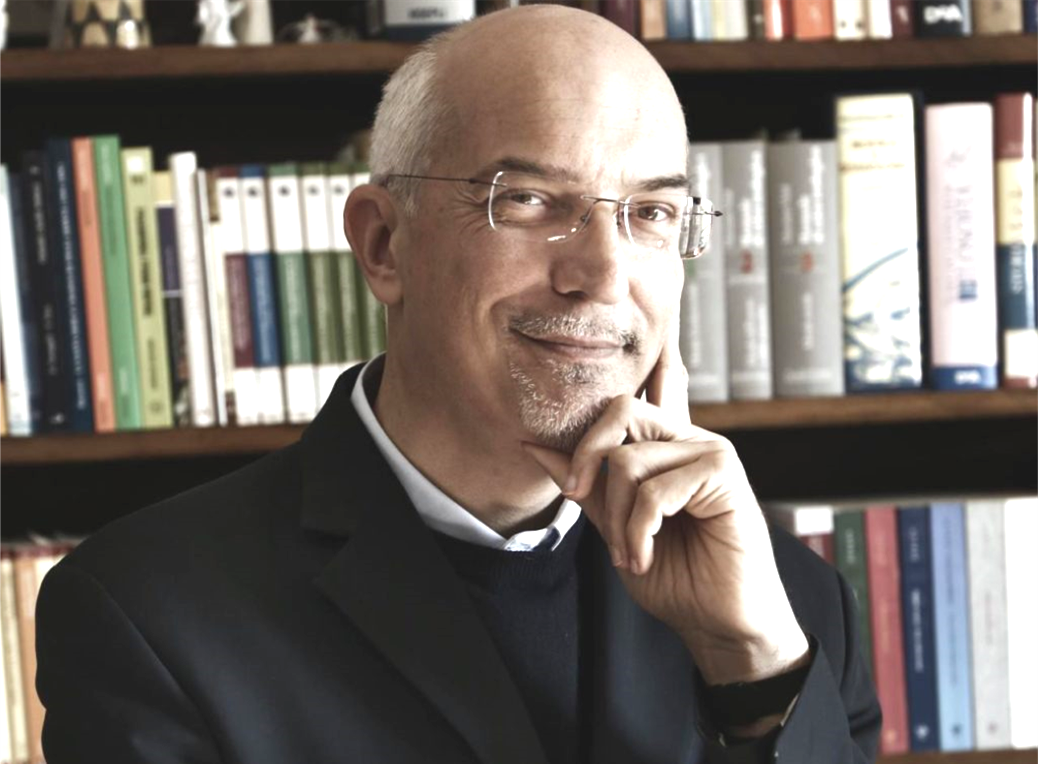

Intervista al gesuita padre Francesco Occhetta

Francesco Occhetta, gesuita, segretario generale della Fondazione vaticana “Fratelli tutti”, docente alla Pontificia università Gregoriana di Roma, giornalista dal 2010, è l’autore di Le radici della giustizia. Vie per risolvere i conflitti personali e sociali (San Paolo). Ha ideato Comunità di connessioni, un percorso di formazione all’impegno sociale e politico per giovani.

Padre Francesco, a quando risale la sua passione per la giustizia?

La giustizia riguarda i rapporti tra le persone. Mi sono appassionato un po’ da bambino. Durante gli studi di giurisprudenza e nei tanti anni di ministero, anche nelle carceri, questo tema mi ha molto interrogato. Adesso insegno questo tema e ho molti allievi che vivono in paesi in guerra, per cui il libro è anche dedicato a loro, perché mi stanno insegnando che il bene della pace è un bene da custodire.

Che cos’è la giustizia?

La giustizia è per me la ricomposizione delle relazioni che si rompono. Riguarda tutti e io ho sempre avuto questa ricerca nel ricomporre i conflitti per dare futuro alle nostre relazioni e anche alla nostra vita. La giustizia è anzitutto un atto di volontà, una scelta libera, un atto di responsabilità verso gli altri.

La giustizia è percepita come un’entità lontana. In Italia un processo civile dura in media 8 anni. Perché interessarsene?

L’idea di giustizia non retributiva, ma riparativa, mette al centro i grandi dimenticati dell’ordinamento giuridico e dei codici penali e civili, che sono le vittime con il loro dolore. Questa giustizia è la possibilità di far riparare ai rei quanto è avvenuto, anche con gesti simbolici che sono accolti dalle vittime.

I rei rompono una relazione e grazie alla giustizia riparativa viene chiesto alla società civile di custodire questo rapporto, perché altrimenti ci dividiamo sempre tra giustizialisti o garantisti, fino a quando la giustizia tocca la nostra carne in un familiare oppure un amico oppure noi stessi. Solo allora c’interroghiamo profondamente. La macchina della giustizia ha una ricaduta non solo in termini di costi, ma anche di attesa enorme: quando tieni una persona 8 anni in un processo, è chiaro che la distruggi.

Per quanto tempo ha svolto il ministero in carcere?

Sono stato nel carcere milanese di San Vittore per quasi due anni e mezzo, ma anche in molti carceri del Centro Italia, su invito dei direttori per fare cultura di giustizia. Sono stato un anno in Cile e sei mesi in Colombia, in Spagna… Ho un’esperienza, come tanti altri di questo “mondo nascosto”, che come dice Bauman noi riteniamo “una discarica sociale da collocare all’esterno dei centri abitati”, perché come lo struzzo ci possiamo nascondere facendo finta che non ci siano queste persone.

Quali sono le radici bibliche della giustizia riparativa?

Il concetto di giustizia nella Bibbia è legato alle relazioni che nella vita si spezzano. Essere giusto o ingiusto è dato non tanto dall’obbedienza a una norma, ma dalla capacità di rispecchiare nel volto dell’altro la propria dimensione di persona giusta. L’“altro” nella Bibbia è innanzitutto Dio, ma è anche il fratello, il prossimo, l’avversario, un uomo o una donna che esigono il riconoscimento della loro dignità.

In Israele chi denunciava il falso rischiava di essere punito con la pena stabilita dalla legge quando il processo stabiliva l’innocenza dell’accusato. Accusare un terzo innocente di tradimento o abuso, furto o concussione, significava dover espiare la pena prevista per quel reato. Anche l’onere della prova spettava alla parte che denunciava, non era a capo di chi subiva la denuncia.

Proprio la Genesi racconta storie di conflitti violenti tra fratelli come quelli tra Caino e Abele, Isacco e Ismaele, Esaù e Giacobbe, Giacobbe e lo zio Labano, Giuseppe e i suoi fratelli.

Non si nasce giusti per natura, lo si diventa per cultura, nella Bibbia la fraternità non è data biologicamente, è un punto di arrivo, non ha nulla a che vedere con i legami di sangue, l’Enciclica Fratelli tutti definisce questo processo da costruire con il nome di “fraternità”.

Il cammino da compiere è lungo e complesso: il logos biblico inizia con l’odio verso il fratello e termina con l’amore per il prossimo. Una tensione irriducibile che rappresenta un punto di partenza e un (possibile) punto di arrivo.

Ma allora la giustizia riparativa cos’è?

È un modello culturale che propone l’idea dell’ago e del filo della riparazione, perché nella Bibbia la giustizia è proprio la ricomposizione delle relazioni. La recente riforma Cartabia si ispira proprio alla giustizia riparativa, la stessa usata da Mandela negli anni ‘90, quando il Sudafrica è uscito dall’apartheid. Questo modello prevede che la vittima ed il reo si possano incontrare, con tempi lunghi, chiaramente con tutto il dolore che c’è e attraverso la figura di un mediatore penale o civile. Significa che si ascoltano le ragioni dell’altra parte e anche il suo dolore, che non entra mai nel processo perché si attiene ai fatti. La vittima può esprimere il proprio dolore e comprendere l’intenzionalità di come è stata violata. Una cosa è che sia venuto un padre di famiglia a derubarmi perché i suoi figli stavano morendo di fame, un’altra che sia entrato un serial killer che svaligia una casa dopo l’altra. Se conosco le intenzionalità di chi mi ha fatto un danno, inizio a ricollocare anche il mio dolore. Sono processi lunghi, ma creano dei “miracoli laici”. Io li ho toccati con mano perché quando facevo incontrare vittime e rei, questi pur senza uno sconto di pena, dicevano che quell’incontro avrebbe permesso di espiare la pena in maniera più umana.

Cos’ha imparato da queste esperienze?

Il più grande insegnamento è che, al di là di ogni rottura e di ogni morte relazionale, c’è sempre la possibilità di risorgere, grazie all’incontro e ad una verità che viene fatta. Se si vuole risorgere nelle relazioni si tornerà a parlare con un fratello o una sorella. Se noi scommettessimo un po’ più su questo modello, ci sarebbero meno conflitti e più forza per realizzare progetti di bene, di fraternità, di pace e anche di amicizia sociale.

Come possiamo realizzare la fraternità?

Occorre una scelta culturale per generare fraternità. La giustizia ci mette davanti alla necessità di una scelta, altrimenti la pena diventa vendetta o pena esemplare che distrugge le persone. Ho incontrato un padre che era stato denunciato dalla figlia di abuso. Non era vero, ma il padre ha vissuto un paio d’anni in carcere in massima sicurezza. Come Chiesa abbiamo il compito di umanizzare il livello sociale, lo sconto delle pene… perché questa giustizia affonda le sue radici proprio nella Bibbia. Le divisioni e la guerra fanno paura, ma soprattutto distruggono in particolare il cuore delle persone, fino a perdere il senso della propria vita, mentre noi dobbiamo essere radicati nella giustizia e nella pace che vengono da Dio.

a cura di sr. Naike Monique Borgo