… fra tempo della Chiesa e tempo del mercante. Un affascinante viaggio nel Medioevo insieme a Eloisa e santa Ildegarda di Bingen

È solo dell’essere umano la possibilità di riflettere sul tempo, di avvertirne il passaggio, il tentativo di misurarlo, di scandirlo: dalla visione circolare propria delle civiltà orientali, fondata sull’eterno ritorno e sulla catena delle rinascite al tempo lineare dei romani, che prendeva origine dalla fondazione di Roma e non si poneva soluzioni escatologiche. Radicalmente differente è la visione ebraica, che ha un inizio con la creazione del mondo e che vede Dio creatore attivo conduttore della storia. Ed è la narrazione dei giorni della creazione a lasciare un’eredità indelebile nella scansione del tempo: la sequenza dei sette giorni, la settimana che si conclude con il giorno di riposo, in un ritmo in cui l’uomo deve trovare il tempo per prendersi cura di sé e pregare e ringraziare il Creatore.

Ma è il cristianesimo ad articolare ulteriormente la linea del tempo con il punto fisso dell’avvento di Cristo e l’attesa del suo ritorno. Da linea, il tempo diventa segmento dell’eternità. Ci sarà da ora un tempo avanti Cristo e uno dopo Cristo e ci sarà per secoli la paura dei tempi ultimi, del Giudizio universale, del Dies irae. Tutta la vita degli uomini e delle donne del Medioevo prima del Mille, in un’Europa percorsa da invasioni e dalla dissoluzione delle vecchie istituzioni, sarà scandito dal tempo della Chiesa. A porne le basi è il monachesimo occidentale, con la regola che dà uguale dignità alla preghiera e al lavoro, che attribuisce un ruolo fondamentale alla cultura, di cui è obbligo prendersi cura per preservarla, appunto, dalla distruzione del tempo, e che prescrive il riposo a suggello della giornata. È in ambito benedettino che la giornata viene per la prima volta suddivisa in spazi di circa tre ore: mattutino, terza, nona, vespro, compieta. Se pure lontane dai centri abitati, le abbazie scandiscono la vita di tutto il mondo circostante attraverso il suono delle campane, che, collocate sul campanile, diffondono il suono lontano, permettendo così anche ai laici un’organizzazione migliore della giornata.

Ormai l’uomo sembra sempre più frazionare il tempo: al tempo largo delle stagioni si sostituisce sempre più il tempo più stretto dei mesi, ognuno caratterizzato da una specifica attività da svolgere, da un pianeta che dona i suoi influssi, dai santi che proteggono lavoro e fatiche. Anche nei monasteri femminili la regola benedettina trova attuazione, favorendo lo sviluppo di preziose attività culturali e manuali, dalla musica alla miniatura, dalla tessitura e dal ricamo dei paramenti sacri alla cucina – particolarmente i dolci –, dalla cura delle erbe medicinali alla preparazione dei farmaci. Certamente la figura di Ildegarda di Bingen (1098-1179) giganteggia in un momento cruciale dell’evoluzione dell’Europa, conferendo, con la sua altezza spirituale e culturale, un’impronta femminile autonoma e decisamente originale al monachesimo femminile: non clausura totale e, nei giorni di festa, la possibilità per le monache di vestirsi con abiti belli, di ornarsi con gioielli, di acconciarsi i capelli per accogliere con festa lo Sposo Divino.

Questo è in relazione diretta con la visione del tempo propria della teologia di Ildegarda, ricca di simboli femminili e decisamente declinata al femminile. Il piano della salvezza vede Maria al centro; Eva, principio della storia, è la tensione a una perfezione mai raggiunta, la Vergine è la Sposa divina e, come tale, vestita di bianco e adorna di ori preziosi. E di bianco vestita con la tunica di seta verde ricamata di perle è la Sapienza, che Ildegarda chiama, la “veste della creazione”, il mistero luminoso che avvolge il divino in cammino verso la rivelazione. Immagini visionarie, affascinanti, per molto tempo oscurate e solo in tempi recenti valorizzate come patrimonio della teologia e della cultura universali.

Le frequenti immagini legate alla maternità, la ricerca di una spiegazione scientifica della pulsione amorosa nell’uomo e nella donna, lo studio degli astri, della Luna in particolare, ci accompagnano nel tempo della donna, in molti aspetti autonomo e parallelo rispetto a quello maschile e rimasto per secoli uguale a se stesso: il tempo della giovinezza segnato dalla comparsa del ciclo strettamente legato al mese lunare, il tempo della gravidanza, calcolato attraverso i passaggi della Luna, la mutevolezza dell’umore che rende l’aggettivo “lunatico” coniugato per secoli solo al femminile, la crescita dei capelli messa in relazione con la crescita della Luna. Perfino la semina e germinazione delle piante – una vera e propria maternità “verde” – sono legate alle fasi lunari. Tempo del Sole e delle stagioni, maschile; tempo della Luna e delle sue fasi, femminile.

Contemporanea di Ildegarda è un’altra grande donna del Medioevo, alla soglia di un nuovo modo di vivere e sentire il tempo, quello che lo storico francese Le Goff ha chiamato “il tempo del mercante”. Eloisa vive a Parigi, città che deve molto del suo sviluppo all’istituzione di una delle prime e più prestigiose università europee, la Sorbona. Una cultura nuova, laica, autonoma rispetto all’autorità della Chiesa, una cultura cittadina, lontana dai chiostri monastici. Una cultura che risponde alle esigenze dell’uomo della rinascita della città: l’uomo che pesa, misura, viaggia, scrive, conta, l’artigiano che lavora nelle botteghe e insegna il lavoro agli apprendisti, il mercante che si sposta nelle fiere e nei mercati per vendere i panni, che confronta il valore della sua moneta con quello di altre monete, il prestatore che associa il valore del denaro al passare del tempo.

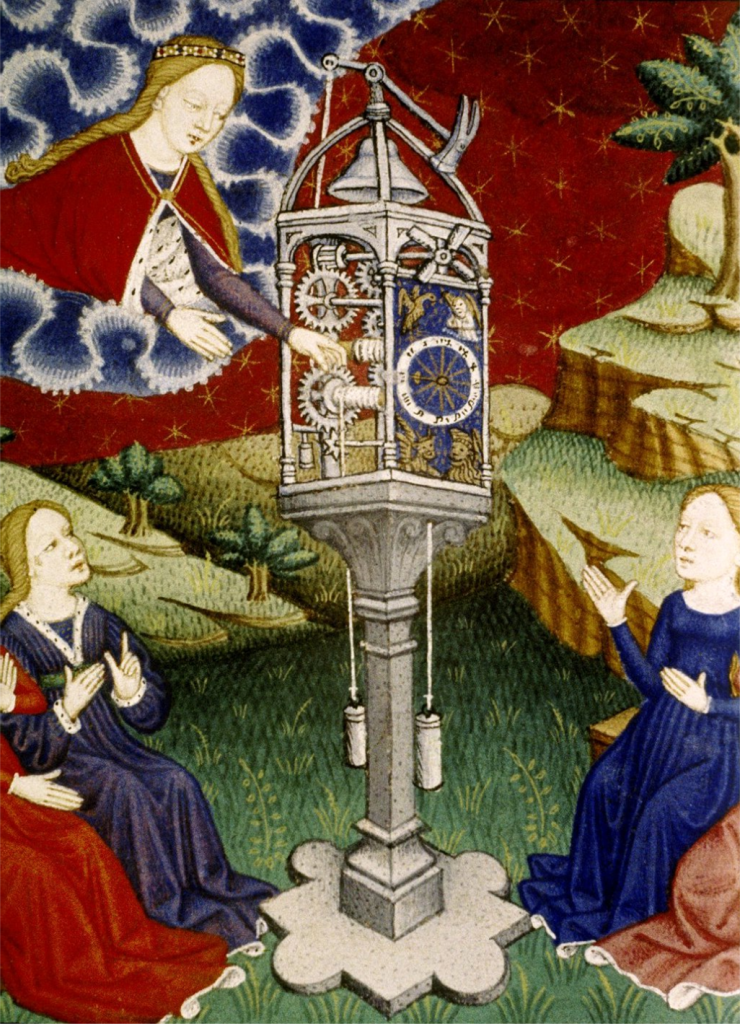

In un contesto di cambiamenti rapidissimi, c’è bisogno di scansioni sempre più precise rispetto alla campana della chiesa. Ecco allora la campana della città, posta nella piazza principale su un’alta torre, con un suono differente per scandire l’ora in cui si inizia il lavoro, quella in cui si assume il cibo, l’ora in cui la giornata lavorativa finisce. Manca ancora l’esattezza di una misurazione, che crei e diffonda un’ora comune nelle diverse città. Ed ecco che già alla fine del Duecento sulle torri fanno la loro apparizione i primi orologi meccanici, una delle invenzioni più rivoluzionarie, capace di sincronizzare ovunque le azioni degli uomini, così come le nuove lingue stanno unificando le diverse parlate. Un tempo finalmente uguale per tutti.

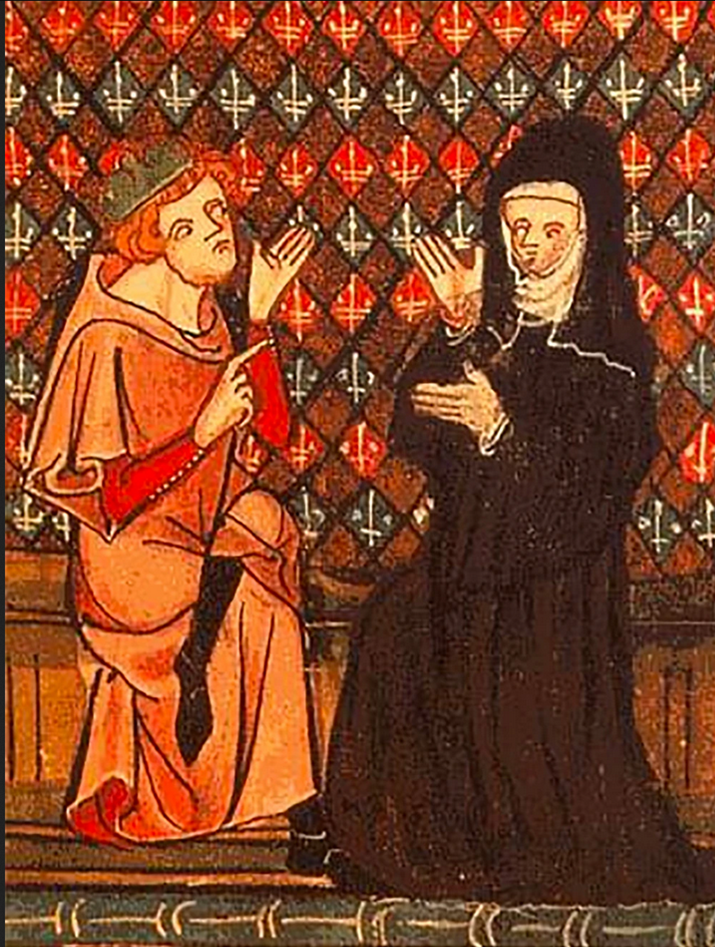

È questo il tempo di Eloisa, adolescente dall’intelligenza così precoce e vivace tanto che, si legge, “arrivò straordinariamente a superare tutti gli uomini”. E per lei lo zio canonico, con una scelta coraggiosa per i tempi, vuole il più stimato dei filosofi dell’università parigina: il maestro Abelardo. Per meglio comprendere l’eccezionalità di Eloisa, basti pensare che dobbiamo poi aspettare la fine del Seicento per avere una donna laureata in filosofia. Il resto della storia lo conosciamo attraverso lo straordinario epistolario che, tanti anni dopo, Eloisa e Abelardo, divisi da un amore per quel tempo impossibile, si scambiano: lei, esemplare badessa in un monastero, lui pure monaco e sempre insigne docente alla Sorbona. Noi lettori contemporanei rimaniamo ancora stupiti e turbati dalla lucidità con cui lei analizza i propri sentimenti, dalla modernità con cui ripercorre il suo passato e ricostruisce il tempo intercorso fra l’amore-passione della giovinezza e l’amore ora sublimato ma mai dimenticato né negato, e mai percepito in contrapposizione con l’amore divino. Due grandi figure femminili, Ildegarda ed Eloisa, due donne consapevoli del valore del tempo e capaci, fin dal lontano medioevo, di vivere a pieno e con autonomia “il tempo della donna”.

Chiara Magaraggia