Gli ex-voto: piccoli miracoli di poesia popolare

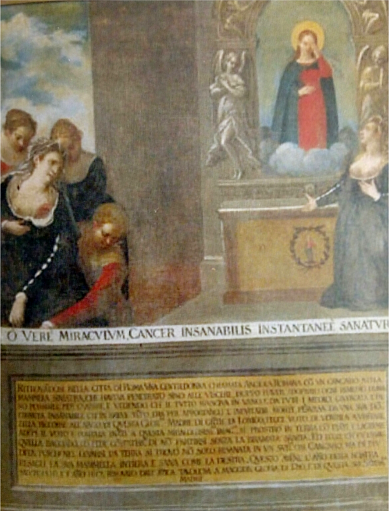

“Mi chiamo Angela. Ero stata la regina delle feste di Roma; poi un tumore mi invase il seno e la piaga mi mangiava fino alle ossa. Il mio corpo era sfinito e lo spirito della vita mi aveva abbandonato. I medici avevano decretato il mio nemico un «cancer insanabilis» e la loro scienza era inutile. Ma un giorno una servetta veneta, impietosita, mi propose: perché, signora, non vieni a Lonigo? C’è una Madonna: tutti vi accorrono e piovono grazie. Dopo giorni di carrozza arrivai a Lonigo e mi feci portare subito davanti alla sacra immagine di Nostra Signora. Mi inginocchiai davanti alla Vergine e piansi a dirotto. Sentii un gran calore nel petto e sotto le bende asciugarsi la piaga; improvvisamente svanì il dolore che mi troncava il respiro e scomparve ogni traccia di male. Questo avvenne l’anno 1510”. Nel suo delizioso libricino Piccole storie di miracoli Nicoletta Nicolin, studiosa di arte e profonda conoscitrice della cultura popolare, ricostruisce in modo vivace e realistico l’episodio riportato ai piedi di uno dei 350 ex-voto conservati a Lonigo, nel santuario della Madonna dei miracoli. Le tavolette, esposte in un piccolo museo, costituiscono la linfa vitale di questo e di tanti altri santuari in cui sono custodite, tracciano una vera e propria storia per immagini, espressione della forza della preghiera e della fede nella protezione silenziosa e talvolta non richiesta della Madonna e della misericordia di Dio. Ci raccontano anche di costumi, arredamenti, abitudini di tempi passati, sono pagine di sommessa, delicata poesia popolare, testimonianze di piccoli grandi drammi personali, familiari e sociali, con quel tocco di ingenuità che ancora oggi riescono a intenerirci il cuore e strapparci un sorriso. Come succede guardando il quadretto dove Antonia, col grembiule e il fazzoletto in testa, strappa il figlioletto dal fuoco dove stava preparando la “lissia” con cui il bucato sarebbe diventato candido e profumato. L’impalpabile polvere presa dal focolare è rappresentata dai tanti puntini grigi, che, assieme alle fiamme, alla legna, al fumo, contribuisce a raccontarci un frammento di vita quotidiana tanto frequente nel mondo contadino fino a non molti decenni fa. È la nascita degli ordini mendicanti (Francescani, Domenicani, Servi di Maria) in coincidenza con lo sviluppo della civiltà comunale (1200-1300) a porre al centro della loro identità e della loro predicazione la creazione di “opere belle” che non fossero solo a gloria delle famiglie più benestanti e delle chiese più sfarzose, ma diventassero patrimonio comune, “dal basso”, espressione visibile e immediatamente comprensibile delle aspirazioni e dei bisogni più profondi della gente comune. È il momento in cui si diffondono le laude, le prime preghiere in volgare (la lingua del popolo), nate per essere recitate e cantate nelle strade; in cui le piazze e i sagrati delle chiese, in occasione delle feste patronali e delle grandi ricorrenze religiose (Natale e triduo pasquale su tutte), si animano con le sacre rappresentazioni che vedono tutti i cittadini protagonisti nell’ideazione, nella preparazione, nella realizzazione di abiti, oggetti, allestimenti. A questo scopo, dedicandosi contemporaneamente alla pratica delle opere di misericordia, nascono le Confraternite, a cui, nella pratica dell’uguaglianza e della fraternità, tutti i membri partecipano senza distinzioni sociali, finanziandosi attraverso libere, generose o piccole offerte, a seconda della disponibilità. I presepi viventi e le emozionanti processioni del venerdì santo, scandite dai canti nella suggestione delle strade illuminate dalle fiaccole e della sfilata dei confratelli incappucciati, sono ancora oggi – soprattutto nei centri dell’Italia centrale e meridionale – l’eredità di quel momento in cui l’arte e la cultura popolari diventano fulcro della vita sociale e momento di forte aggregazione e identità. È allora che inizia la diffusione degli ex-voto. Centro dell’attenzione e oggetto dei dipinti è la Vergine Maria, spesso ritratta con la fisionomia della semplice popolana. Ecco, questo è un dettaglio da sottolineare: la devozione popolare si identifica in una figura femminile non regale, non eccezionale per splendore, bellezza, maestà, ma in una donna dello stesso livello sociale del fedele che a lei si rivolge e, proprio in virtù di questo livellamento, diventano più facili la preghiera, la richiesta di aiuto e perfino l’intervento positivo. Succede negli ex-voto come nelle sacre rappresentazioni della Passione, dove Maria è la Madre dolorosa che segue straziata il calvario del Figlio, piangendo e urlando tutto il suo dolore. Lei può capire, lei può intercedere. È un capovolgimento di valori: la donna/l’uomo del popolo abituato a una vita di sudditanza, a una lontananza abissale dall’autorità, da cui spesso è schiacciato e oppresso, vede nella Madonna “popolana” una donna, una madre pronta ad ascoltare, a guardare con occhio benevolo, a intercedere per aiutare, perché lei sì può capire, lei che ha vissuto la sofferenza. È il devoto che fa sue le parole del Magnificat, rivolgendole con semplicità e abbandono proprio a colei che per prima le aveva pronunciate: “Ha spiegato la potenza del suo braccio… ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati… ha soccorso il suo servo, ricordandosi della sua misericordia”. Basterebbe un confronto con le tante “Madonne del Magnificat” dipinte dai grandi maestri dell’arte per comprendere quanto sia diversa la prospettiva. Il capolavoro di Sandro Botticelli (1480 c.) ne è un esempio: Maria è seduta su una seggiola dorata e nella sua leggiadria appare la “piena di grazia”, circondata da angeli che la incoronano come regina. Il bambino poggia una manina sul braccio della mamma e lo guida nella scrittura del Magnificat, in un gesto di perfetto accordo tra Dio e la sua prescelta, mentre nell’altra mano stringe un melograno aperto, i cui semi rosso rubino simboleggiano il sangue della futura Passione. Un’immagine che incanta per la perfezione dell’impostazione, per la bellezza delle figure e la maestria nei colori, inconfondibile firma del suo grande autore.

È fonte di delizia e ammirazione per quanti la contemplano (e il marchio del grande artista è proprio quello di farsi comprendere da chiunque), ma la raffinatezza dei dettagli, la ricchezza di simboli ci portano ad un mondo aristocratico… soprattutto manca lo scopo per cui l’opera è stata voluta: il ringraziamento per una preghiera esaudita, per una grazia ricevuta. I piccoli quadri votivi non hanno ambizioni artistiche, sono per lo più anonimi, raramente sono coinvolti artisti famosi: ci immergono però nella vita reale, ci raccontano storie in presa diretta, ci aprono squarci su come si viveva in epoche differenti, in tempo di pace e in tempo di guerra, negli incidenti, nel lavoro, nella malattia, nella maternità. Diventano preziosi documenti anche per raccontarci la condizione femminile, il ruolo della donna nella famiglia, nella società, nella Chiesa. Una tavoletta di fine Cinquecento ci narra una storia di soprusi, in cui è la volontà di una giovane donna ad essere calpestata. Ci racconta ancora Nicoletta Nicolin: “Fin da bambina Agostina della nobile casata dei Todesco aveva avuto una particolare attrazione per le Clarisse che avevano il loro convento vicino al Porton del Luzzo (Vicenza). Andava a messa con sua madre nel loro oratorio e rimaneva rapita dal coro che le giungeva da dietro la spessa grata… A diciotto anni Agostina manifestò al padre Lunardo il desiderio di farsi monaca e questi la assecondò. Era entrata da pochi mesi nel noviziato, quando il padre morì e il fratello, lo zio Valentino, divenne il capofamiglia… Egli ambiva a dominare sulle famiglie più potenti del vicentino e necessitava perciò di una alleanza prestigiosa: nulla sarebbe stato più vantaggioso del matrimonio della rampolla di casa con il nobile Barbarigo. Quando si recò in convento per far visita alla novizia e le riferì il suo progetto, ricevette un fiero rifiuto; perse la testa e la strattonò per convincerla a obbedire… Il violento se ne andò, sentendosi offeso e meditando vendetta. La fanciulla cadde in uno stato di prostrazione profonda, tanto che la madre la volle a casa per curarla con tutte le premure. Le suore pregavano, invocando la Madonna e S. Agostino. Dopo giorni di smarrimento e quasi assenza di vita, lentamente il vigore tornò, tanto che Agostina rientrò in convento, riprese il noviziato e finalmente poté donarsi a santa Chiara con il nome di Flavia, come la sua sorellina morta in fasce”. Una piccola storia che lascia in bocca un sapore amaro, in cui emerge l’impossibilità per una giovane donna di essere padrona del proprio destino: deve passare attraverso la malattia e l’intervento divino per poter realizzare la propria vocazione. Fra i tanti santuari che custodiscono gli ex-voto, si respira una suggestione tutta speciale in quelli affacciati sul mare, costruiti sempre su una collina, un luogo elevato così da essere un faro di speranza per una navigazione tranquilla e un approdo nel porto sicuro.

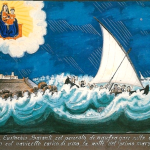

È piccola la chiesa di Nostra Signora della salute, a Volastra, un minuscolo delizioso borgo delle Cinque terre. L’aria del mare, che rumoreggia sull’alta costa sottostante, porta con sé, assieme al salmastro, tutto il profumo degli ulivi, dell’uva bianca prodotta dal duro lavoro dell’uomo sulla collina, trasformata e valorizzata dagli inconfondibili terrazzamenti. I prodotti di queste fette di terra strappate alla roccia non potevano un tempo bastare al mantenimento delle popolazioni: ed ecco la necessità di cercare nel mare la possibilità di una vita migliore. Ma quanto rischio, quanta fatica per sopravvivere a quelle onde impetuose, a quelle scogliere, tanto belle alla vista del turista e tanto pericolose per i naviganti! Basta arrampicarsi sui panoramici sentieri di questo lembo di Liguria, fermarsi un attimo a visitare le tante piccole chiesette a picco sul mare, osservare i quadretti appesi intorno alle immagini sacre, per comprendere il nodo strettissimo che lega la gente di mare alla loro Madonna del mare. Ecco la pioggia tempestosa, ecco il mare in burrasca che già ha inghiottito le botti trasportate, ecco le altissime onde spumeggianti che stanno spingendo la barca a vela carica di uomini a schiantarsi sulla scogliera sottostante il borgo. Ed ecco che uno squarcio di luce accende il cielo tenebroso: santa Maria del soccorso non lascia soli i suoi marinai!

Chiara Magaraggia