Tutto comincia con un fatto di violenza contro una donna: una ragazza viene rapita dal potente capo di una cosca di fuorilegge, che l’avrebbe dovuta cedere ad un viziato rampollo di buona famiglia, incapricciatosi di lei e deciso ad averla ad ogni costo. Portata di forza in un castello solitario dopo essere stata strappata dalla quiete del suo paesello e dal suo mondo di affetti, buttata lì nell’angolo buio di uno stanzone, Lucia ha come unica ricchezza la fede semplice e solida, che ha scandito i momenti importanti della sua vita e che avrebbe dovuto suggellare il suo amore per Renzo. Ad un tratto, con terrore, sente scorrere il paletto dagli anelli della porta. Ecco l’innominato ”alto, bruno, calvo…rugosa la faccia; il lampeggiar sinistro, ma vivo degli occhi, indicavano una forza di corpo e d’animo, che sarebbe stata straordinaria in un giovane”, che scorge la giovane raggomitolata per terra. E’ una delle scene più cariche di tensione del capolavoro di Alessandro Manzoni: da un lato il temuto signore, dall’altro l’indifesa ragazza in sua completa balìa. Da questo incontro, situato nei capitoli centrali del romanzo, prende inizio una catena di eventi destinati a cambiare le sorti dei protagonisti. – Alzatevi! tonò quella voce, sdegnata per aver due volte comandato invano. E Lucia si rizza in ginocchio, giunge le mani, si prepara ad essere ammazzata… poi, con la forza che una creatura schiacciata a volte trova nei momenti estremi, pronuncia poche accorate parole: – Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Che cosa le costa dire una parola? Oh ecco! Vedo che si move a compassione: dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! “Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia”: sono parole che potrebbero rappresentare la sintesi del Giubileo straordinario che stiamo vivendo, così come “I Promessi Sposi” sono più che mai oggi “il romanzo della misericordia”. L’innominato sta vivendo una profonda crisi esistenziale: una lunga vita vissuta nel crimine, fra delitti efferati compiuti senza pietà e rimorso, sta presentando il suo conto ad una coscienza offuscata ma pur sempre presente; lo tormenta il pensiero del futuro con un orizzonte ormai ristretto e quello, angosciante, della morte con cui dovrà inevitabilmente confrontarsi… e dopo: “Se quell’altra vita di cui m’hanno parlato quand’ero ragazzo, di cui parlano sempre come fosse cosa sicura… Se c’è quest’altra vita…! A tal dubbio, a tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera… e stava con le mani ne’ capelli, battendo i denti, tremando. Tutt’a un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentito poche ore prima: Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia. E non gli tornarono già con l’accento d’umile preghiera; ma con un suono pieno d’autorità… che induceva a una lontana speranza”. Che autorità poteva avere quella ragazza prigioniera sul suo carceriere? Quale sconvolgimento possono portare quelle parole, se non svelargli la sua condizione di prigionia forse più cupa e senza speranza di quella di lei? In quella notte buia come l’inferno che sta vivendo, i ruoli sembrano capovolgersi: nella confusione interiore l’innominato vede in Lucia il solo spiraglio che possa donargli sollievo, la speranza per intravedere un barlume di luce. Il seguito lo conosciamo: è da lì che il potente signore prende il coraggio di recarsi dal cardinal Federigo in visita al paese vicino, è da lì che per la prima volta riesce a guardare e a mettere a nudo il suo animo angosciato, fino ad urlare: – Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi, se lo sentissi! Dov’è questo Dio? E intanto, incalzato dalle parole misericordiose del Cardinale, la sua faccia “da stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta; poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa; i suoi occhi che dall’infanzia più non conoscevan le lacrime, si gonfiarono; quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani, e diede in un pianto dirotto, che fu come l’ultima e più chiara risposta”. In questo dramma interiore che solo chi lo ha sperimentato può tratteggiare con tanta sottigliezza di cuore e di penna, Manzoni, discreto da non rivelare mai a nessuno il faticoso cammino che lo ha portato alla fede, si specchia nei tormenti dell’innominato rivivendo il lungo viaggio verso la riconciliazione con se stesso e con Dio. Ed ecco il temuto signore trasformarsi da carnefice – carceriere in operatore di misericordia, come lo sprona il Cardinale: “Lasciate ch’io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici”.

La visione provvidenziale a cui approda il romanziere fa sì che sia una giovane donna umile, sola, indifesa lo strumento con cui il filo rosso della Provvidenza tesse la sua trama nella storia: fatto straordinario nell’Ottocento in cui la gente comune comincia a divenire protagonista della grande Storia, ma in cui non c’è ancora posto per le donne, soprattutto se povere, ignoranti, in condizione di inferiorità e di mancanza di libertà; non solo: tra tante eroine romantiche di romanzi, poesie e melodrammi – da Silvia a Pisana, da Gilda a Norma – destinate a morte precoce, solo Lucia potrà vivere un’esistenza finalmente normale. Il fatto appare più comprensibile se si considera il ruolo decisivo rivestito dalla giovanissima moglie Enrichetta nel cambiamento interiore vissuto da Alessandro. Per troppo tempo lo stesso modo di leggere “I Promessi Sposi” ha risentito di interpretazioni restrittive, facendo di Lucia la giovane sottomessa, fragile, quasi priva di una propria volontà. Lo abbiamo pensato tutti almeno una volta: che noia, Lucia! Anche le immagini, che fin dall’Ottocento hanno illustrato le tante edizioni del romanzo, ci mostrano – e non poteva essere diversamente – sempre e solo questa connotazione della protagonista: implorante, sempre con gli occhi bassi; nulla trapela di quella sua forza interiore che, come una goccia, è capace di perforare il cuore dell’innominato e poi di lasciarsi alle spalle tutto il carico di dolore, violenza, malattia, accettando il pane del perdono che padre Cristoforo donerà a lei e a Renzo nel lazzaretto. Dobbiamo staccarci dalle illustrazioni popolari per poter assaporare nell’arte la sottile trama di sentimenti con cui Manzoni dà anima ai suoi personaggi più cari.

C’è un quadro di Giovanni Segantini che, pur non rifacendosi direttamente al romanzo, ne sa cogliere le profonde risonanze interiori, forse perché è vissuto per anni nel morbido paesaggio della Brianza, così amato da Alessandro Manzoni. “Ave Maria a trasbordo” ci porta spontaneamente a pensare a luoghi e per-sonaggi man- zoniani: il chiarore del crepuscolo, la piccola barca che dondola con un ritmo da ninna nanna sulle placide onde del lago, la velatura religiosa che lega natura e personaggi, la mitezza che accomuna il tenero abbraccio della mamma col suo piccolo e le pecorelle che si specchiano curiose sulle acque. Sembrano aleggiare le parole con cui Lucia saluta i suoi monti: “Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande”.

L’epopea della riconciliazione e della misericordia che ha nei “Promessi Sposi” il suo capolavoro letterario ci conduce a riflettere su come l’idea cristiana di perdono sia assente nella mentalità e nella cultura degli antichi. Era invece presente e temuta Nemesi, la dea della vendetta – vista come implacabile giustizia divina – che colpisce anche a distanza di generazioni i delitti irrisolti. La misericordia, il per-dono (dare come dono) non sono considerati fra le virtù del sapiente, tanto che nessuno dei grandi filosofi ne parla. Piuttosto, nel caso di principi e condottieri, era elogiata la clemenza, virtù privilegiata di personaggi eccezionali come Alessandro Magno, Scipione l’Africano, Giulio Cesare o la pietas, il rispetto e l’obbedienza agli dei. C’è però un’eccezione fra gli eroi del mito, ed è una figura femminile: Ifigenia. Di lei hanno cantato poeti e drammaturghi, dato volto artisti di epoche diverse; ancora oggi non ci si può non commuovere davanti alla sua innocenza immolata e non sbigottire davanti ai delitti che segneranno tutta la sua famiglia. La famiglia degli Atridi, a cui apparteneva, già si era macchiata di orribili delitti familiari e la nemesi incombe sulla sua stirpe. E’ la figlia giovanissima del re Agamennone, in procinto di partire per la guerra di Troia con l’esercito greco, di cui è al comando. Le navi sono pronte a salpare, quando gli dei pretendono che il padre la sacrifichi sull’altare per suscitare un vento favorevole alla navigazione. Anche se straziato, il condottiero sceglie il potere e la ragion di stato. Con un inganno, la fanciulla arriva nel porto, accompagnata dall’ignara madre Clitennestra: è raggiante, convinta di sposare Achille, il più forte degli eroi greci; la attende invece un destino di sangue, che affronta con forza d’animo, obbedendo docilmente al volere paterno. Chi si reca a visitare Villa Valmarana ai Nani di Vicenza, è accolto all’ingresso dal luminoso affresco con cui Giambattista Tiepolo, con la lievità e la luminosità dei suoi colori pastello, rappresenta, come sulla scena di un teatro, il sacrificio di Ifigenia. Su una parete, le navi pronte a salpare, su quella opposta la giovane a cui è stato strappato il bianco abito, perché il coltello possa meglio trafiggerla al cuore. E’ già chinata sull’altare – dove è scolpita una pecora, animale sacrificale come ora è lei – e sta per essere colpita, fra una prospettiva di colonne dipinte, da cui si affacciano guerrieri costernati. Tiepolo, però, in alto, su una nuvola, dipinge qualcosa che sarà decisivo per il colpo di scena finale. Finalmente la spedizione parte: dieci anni dura la guerra e quando finalmente Troia è distrutta, il re Agamennone torna nella sua Micene da vincitore, desideroso di abbracciare la moglie e i due figli rimasti, Elettra e Oreste. Ma la scia di sangue pretende vendetta: Clitennestra ha covato per tutti i dieci anni un sentimento d’odio che la porta a uccidere il marito, invocando Ifigenia. E non è finita: passano pochi anni e Oreste, il figlio più giovane, torna per vendicare il genitore… e compie il più atroce dei delitti: uccide sua madre. Dal buio degli inferi escono le Furie, le oscure personificazioni dei rimorsi, che si impadroniscono del matricida, reo di aver versato il sangue di chi l’ha generato, tormentandolo fino alla follia. La scia di sangue si allunga. L’oracolo spingerà il giovane sconvolto fino ai confini del mondo conosciuto, la selvaggia Tauride, nel misterioso e impenetrabile santuario della dea Diana, la luna, dove, durante un assalto delle Furie, non si sa come, riesce a penetrare. Una strana quiete gli scende nel cuore, mentre i custodi si impossessano di lui, annunciandogli che la pena non può che essere la morte. Sarà lui ora a macchiare l’altare col sangue. E qui avviene l’impensabile: la sacerdotessa della dea vuole vedere il giovane prigioniero venuto da lontano, prova pietà per lui, trema all’idea che nuovo sangue venga sparso… gli chiede chi sia e perché sia arrivato in questa terra inospitale. Sarà un lungo abbraccio, in cui le lacrime vogliono lavare tutti gli orrori, a suggellare la storia. Oreste ha ritrovato Ifigenia, l’amatissima sorella perduta, che la dea pietosa aveva voluto salvare, lasciando al suo posto un capretto – ricordate il particolare “miste-rioso” dell’affresco di Tiepolo? Un epilogo che riecheggia in qualche modo quello biblico di Abramo e Isacco, anche se non ci sono alleanze fra gli dei antichi e gli uomini. L’abbraccio dei due fratelli mette fine alla trama di Nemesi e segna la svolta della riconciliazione, della pace finalmente ritrovata: la forza dell’amore di Ifigenia è capace di abbracciare insieme Agamennone, Clitennestra, Oreste, deponendo l’odio per sempre.

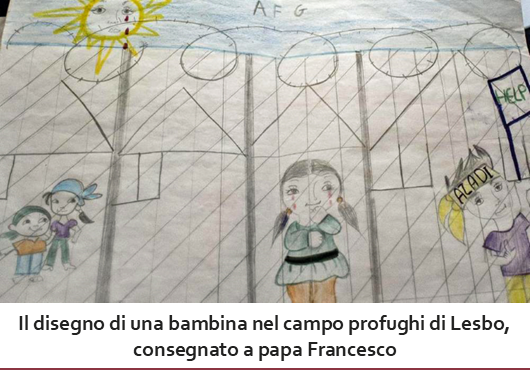

C’è un’immagine pubblicata su un quotidiano che papa Francesco si è portato a Roma dopo la sua visita al campo profughi di Lesbo. E’ il disegno che gli ha donato una bambina forse curda, forse afgana, che sembra portarci lontano nel tempo, quando erano stati i bambini ebrei del campo di Terezin a raccontarsi con i colori. In primo piano una rete di ferro con sopra una corona di filo spinato, che quasi maschera il profilo delle tende. Dietro, alcune bambine vestite di magliette e pantaloncini colorati; tre portano in testa un fazzoletto annodato da cui escono birichini riccioli scuri. Ci colpisce la figurina al centro – forse l’autrice del disegno – con le treccine nere divise da una curata riga centrale e la cintura sulla casacchina verde… ci colpiscono quegli occhi ornati di ciglia da cui escono grossi lacrimoni scuri. Ci colpisce la sua amichetta dal foulard giallo, su cui è scritto a stampatello AZADI. Non è il nome della bambina: nelle lingue del ceppo afgano-iraniano-curdo la parola significa LIBERTA’. Dietro campeggia un cartello con scritto HELP (aiuto). Anche il sole sparge lacrime nere. Chissà se qualcuno di noi, innominati dell’indifferenza, riesce a farsi scuotere da queste piccole Lucie che chiedono aiuto e libertà o se, come settant’anni fa per i bimbi di Terezin, ci giriamo dall’altra parte… tanto ci penserà qualcun altro: c’è sempre tempo, poi, per una lacrimetta di commozione.

“Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia”. Ma forse li abbiamo dimenticati… Dio, la misericordia e la nostra umanità.si Sposi” sono più che mai oggi “il romanzo della misericordia”.

Chiara Magaraggia