Porte aperte verso il Divino

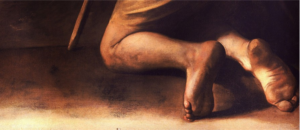

È notte in quel vicolo popolare di Roma, lontani dal fasto dei palazzi rinascimentali e delle piazze barocche. Due vecchi, un uomo e una donna, sono lì, davanti a una porta che si apre per loro, una porta dall’intonaco scrostato, con alcune crepe ben visibili. La porta di una casa povera si schiude di notte a due sconosciuti sporchi e stracciati che chiedono forse un po’ di cibo, o dell’acqua o ospitalità. Ed ecco, si affaccia una donna bellissima, vestita umilmente come una donna del popolo, che tiene in braccio un bambino non più piccolissimo. Una Madonna semplice, molto distante dall’iconografia tradizionale, che porta i capelli castani raccolti, senza velo, senza il manto azzurro, senza nessun ornamento sul capo se non una sottilissima quasi invisibile aureola. Niente a che fare con la Vergine incoronata di stelle che siede in un trono luminoso, in un tripudio di angeli e di santi altrettanto luminosi. È scalza e poggia il piede leggerissimo sul pavimento dell’uscio, sporgendo in fuori la testa con sguardo benevolo, mentre il bimbo sorride, indicando con il dito i due pellegrini. Una Madonna col suo Bambino che incontra fisicamente i viandanti. Non più l’umano che si protende verso un Divino lontano, ma il Divino che si china, che rivolge i suoi occhi, che apre la porta all’umanità più umile e affaticata. Osserviamo questi due ignoti visitatori: ci colpisce subito il particolare dei piedi scalzi, gonfi e sporchi dell’uomo, che tanta strada ha percorso per giungere proprio fino a lì, con i pantaloni rattoppati e consunti. La donna ha il viso e le mani raggrinzite dall’età e dalle fatiche della vita quotidiana e la cuffia che porta in capo è anch’essa sdrucita, dopo aver perduto l’originale candore. Il bastone li identifica come pellegrini venuti da molto lontano: chi e che cosa sono venuti a cercare? Una chiesa sontuosa rivestita di marmi multicolori e di mosaici dorati? Le reliquie dei santi rinchiuse in urne preziose? Statue rivestite di gioielli e illuminate dallo scintillare di luci e candele? Processioni di uomini dai lussuosi paramenti avvolti da nuvole di incensi orientali? No, come i pastori davanti alla povera grotta di Betlemme, il viaggio si ferma lì, davanti a questa donna semplice e naturalmente luminosa, che regge quasi con fatica il bimbo coperto unicamente da un candidissimo lenzuolo. Solo la semplicità di chi si sente creatura bisognosa di accoglienza, di attenzioni, addolorata forse per le troppe porte rimaste chiuse davanti alla richiesta d’aiuto nella notte di un luogo ostile e sconosciuto, solo lei permette al Divino di rivelarsi, di farsi riconoscere e di colmare la sete di amore che è nel cuore di ciascuno di noi. Il resto è Luce: è luce che accarezza le figure, le fa emergere dall’oscurità, le plasma nella loro fisicità. Ed è una luce che non viene dall’alto, ma dal volto della donna, dal corpo del bambinello, da quel bianco lenzuolo… lo stesso forse che lo avvolgerà tanti anni dopo, deposto dalla croce. Solo il genio di Caravaggio ha potuto raffigurare in modo tanto commovente l’incontro con Dio del pellegrino e della pellegrina cercatori di luce. Lui, il pittore assassino e fuggiasco che vive ai margini della città, che ne frequenta i bassifondi, che, raffigurando la morte della Vergine, si serve del corpo gonfio di una povera donna del popolo, una prostituta annegata nel Tevere. Lui, il genio che, attingendo al buio del suo cuore, col pennello lo trasforma nella Luce più pura e luminosa che la pittura ci abbia mai donato. E sarebbe davvero un momento di intensa spiritualità se noi, prossimi pellegrini del giubileo, sostassimo davanti alla Madonna dei Pellegrini custodita nella chiesa di S. Agostino centralissima eppure lontana dalle folle e anche noi, come i due viandanti, incontrassimo il Divino nell’umiltà, nel silenzio, nella semplicità. Una piccola porta disadorna si trasformerà così nella nostra personale Porta del Paradiso.

Fino ad alcuni anni fa, quando un turismo composto e rispettoso permetteva ancora ai fedeli di uscire dalla solenne porta principale della Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze, l’occhio veniva abbagliato dall’oro della porta del Battistero che brillava di fronte, a distanza di pochi metri. “Il bel San Giovanni” in cui anche il piccolo Dante è stato battezzato e di cui ha struggente nostalgia nei lunghi anni dell’esilio, quando tante porte si chiudevano davanti alla sua richiesta di ospitalità. Talmente splendente di arte e di bellezza che Michelangelo l’ha chiamata la Porta del Paradiso e ancora oggi così è conosciuta in tutto il mondo. Il significato teologico è profondo: i bambini che dovevano ricevere il battesimo entravano dalle due porte laterali di bronzo scuro, ma, una volta indossata la bianca vesticciola, uscivano dalla porta di luminoso bronzo dorato per entrare nella grande Cattedrale dedicata alla Vergine, che ha la forma del giglio, simbolo di Firenze e dell’immacolata purezza di Maria. Ma anche il percorso inverso è fortemente simbolico: entri dalla porta dorata e, alzando gli occhi, ti accoglie il grandioso mosaico col volto di Cristo Pantocratore, l’alfa e l’omega, il principio e la fine. Dal grembo di Maria al cospetto dell’Altissimo. E la porta ne costituisce il diaframma, la “ianua coeli”. Mentre prende forma la cupola con cui Brunelleschi dà inizio al Rinascimento, nel 1424 viene commissionata a Lorenzo Ghiberti la terza e ultima porta, quella appunto del Paradiso, 5,20 di altezza per 3,10 di larghezza. In fondo solo un orafo colto e raffinato come lui, trasformatosi anche in uno dei padri della scultura rinascimentale, poteva creare un simile capolavoro. Le figure emergono come realizzate dal bulino dell’orefice, con un disegno elegante e pieno di grazia, con un rilievo a sua volta leggero, che, colpito dalla luce, genera un’ombra che diventa luminosa, così come è luminosa la vestina dei bimbi battezzati. Rinunciando a ogni ornamento puramente decorativo, Ghiberti realizza dieci grandi formelle quadrate e in ciascuna sono raffigurati alcuni episodi biblici, in continuità l’uno con l’altro: nel primo, dalla creazione di Adamo si prosegue con quella di Eva, bellissima, circondata da lievi eterei angioletti. È lei il centro di tutta la raffigurazione, armonica e fiera come lo sono le donne del Rinascimento, pura e innocente nella sua nudità, quasi anticipatrice dell’Immacolata: e così il Creatore, compiaciuto, prende per mano la sua creatura più bella, più perfetta di Adamo, stordito e impacciato. La narrazione prosegue con la tentazione e la successiva cacciata. Ed è ancora Eva a esprimere il suo intenso dolore, non cessando mai però di guardare il cielo. I riquadri successivi proseguono con le vicende di Caino e Abele, di Noè, di Abramo, di Isacco e dei figli Giacobbe e Esaù, di Giuseppe, di Mosè, di Giosuè, di David fino a Salomone e alla splendida scena dell’incontro con la regina di Saba, sullo sfondo di un grandioso palazzo con la fuga prospettica di archi e porte aperte quasi all’infinito. La grande storia della salvezza e di tutti i peccati e i peccatori che l’hanno scandita brillano nella porta d’oro. Perché da quella porta si può entrare peccatori, come i protagonisti delle storie bibliche, ma si esce tutti con la veste bianca splendente dei redenti, in un quotidiano, ininterrotto giubileo senza fine.

Chiara Magaraggia