E’ un racconto del Talmud che ha scavalcato la storia, ripreso nel romanzo – epopea “L’ultimo dei Giusti” di Andrè Schwarz – Bart e nei lievi disegni dai vivaci colori dell’illustratore e scenografo Lele Luzzatti e che ancora oggi viene narrato alle bambine e ai bambini ebrei: ”Sapete, ragazzi, perché la nostra Terra sta su e non precipita nelle tenebre dello spazio? Perché si regge sulle spalle di 36 Giusti, uomini e donne uguali agli altri, provenienti da tutti i popoli, che non si conoscono, che parlano lingue diverse e magari adorano l’Altissimo – che sempre sia benedetto – in modo differente dal nostro, che quasi mai sanno di essere un Giusto. Ma se anche uno solo di loro mancasse, la sofferenza travolgerebbe gli esseri umani fin dalla culla e il genere umano soffocherebbe nel pianto. Perché i 36 Giusti sono il grande cuore pietoso in cui si riversano come in un pozzo profondo i dolori di ogni generazione: asciugano lacrime, sfornano pane, attingono acqua, nascondono i fuggitivi, si chinano compassionevoli sulle ferite, dividono in due il mantello, chiudono gli occhi ai defunti; attraverso la loro Misericordia l’Umanità può continuare a vivere, perché – ricordatelo sempre, bambini – chi salva anche un solo uomo salva l’Umanità. Ascoltate ancora: quando un Giusto muore è così ghiacciato dai dolori assorbiti che l’Altissimo – che sempre sia benedetto – deve riscaldarselo sul suo cuore per mille anni prima che l’anima possa essere in grado di godere le meritate delizie del Paradiso. E intanto, in qualche parte sconosciuta del mondo, un altro Giusto inizia il suo cammino…E chissà, potrebbe proprio essere uno o una di voi!”.

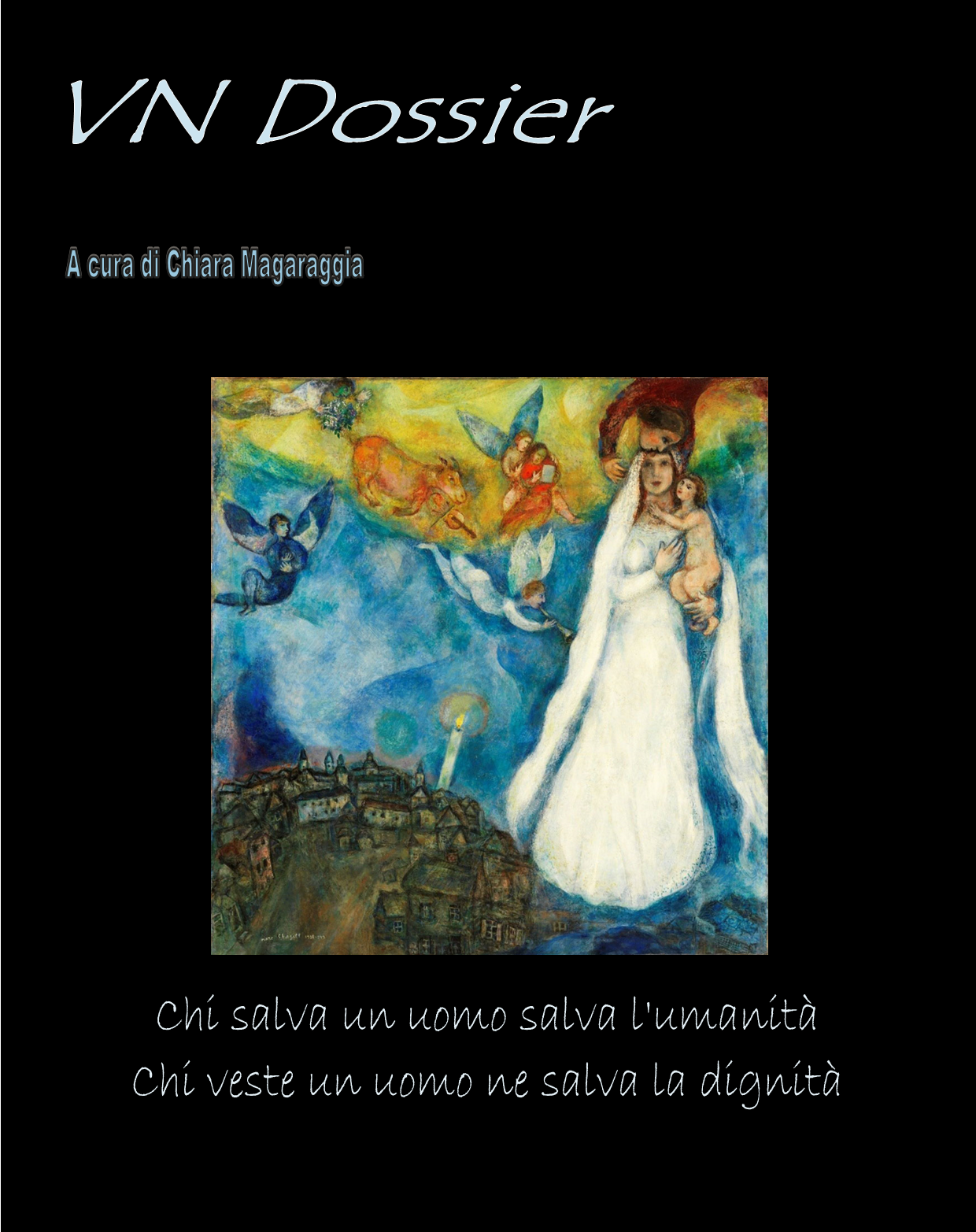

Non sono bastati i cento e più roghi del Talmud avvenuti nel corso dei secoli a interrompere il cammino dei Giusti. A questa speranza, nel 1940, si alimentava il pittore Marc Chagall, nel paesino della Provenza dove si era rifugiato per sfuggire alle armate tedesche che stavano invadendo la Francia. In uno dei momenti più cupi dell’Europa torna al bianco abbagliante, al giallo-oro dei dipinti medievali, usando la luce come antidoto al nero delle divise naziste. Il quadro verrà completato due anni dopo negli Stati Uniti, dove l’artista è dovuto fuggire per evitare la deportazione, mentre i suoi quadri venivano bruciati dagli invasori come “arte degenerata”. Contemplare “La Madonna del villaggio” – così viene chiamato il quadro – ci porta a quella stessa dimensione apparentemente fuori dal tempo e dallo spazio del racconto talmudico. Nell’angolo in alto, a destra, è lo stesso Chagall che con un mazzo di fiori scende verso la giovane donna di bianco vestita, circondata dagli angeli, che sembra staccarsi dal villaggio per volare via e mettere in salvo il piccolo che tiene in braccio. Per noi cristiani potrebbe essere la Vergine Maria, per gli ebrei la Diletta del Cantico dei Cantici, per gli islamici Agar che fugge con Ismaele. O forse ogni profuga che scappa verso la salvezza: “Ci avrebbero travolti acque tempestose./ Noi siamo stati liberati/ come un uccello/ dal laccio dei cacciatori:/ il laccio si è spezzato/ e noi siamo volati” canta il Salmo 124. Il villaggio è ormai sotto ai suoi piedi, lontano ma non abbandonato: la candida veste lambisce, memore e protettiva, le ultime case. E’ come se il colore scuro delle stradine, della piazza, degli edifici si fosse distillato nello splendore dell’abito e del velo, mentre un suonatore alato suona lo shofar, lo strumento che annuncia la pace e la gloria e perfino la mite mucca suonatrice di violino (simbolo in Chagall dell’ebreo errante) è rapita nel cielo dorato. Al centro di tutto spicca una grande candela accesa, che vince il buio del coprifuoco, un ponte tra terra e cielo, la luce del Giusto o, chissà, il calore con cui Dio riscalda la misericordia del Giusto.

Negli stessi mesi in cui il pittore sta portando a termine il suo quadro, la guerra continua a devastare le tante contrade d’Europa e del mondo, da Oriente a Occidente. E’ ancora una volta la creazione artistica a metterci sulle tracce dei Giusti ignoti. Un inferno bianco nell’inverno tra il 1942 e il 1943: lo scellerato progetto di invadere la grande Russia. La propaganda stende un velo sulla devastante morte bianca: è regola ferrea della retorica militare totalitaria mai parlare di sconfitte e ingigantire invece le azioni “eroiche”. Esistono, però, le testimonianze della terribile ritirata di migliaia e migliaia di soldati italiani nella steppa trasformata in un mare di ghiaccio, sempre uguale, senza possibilità di orientamento. Un piccolo drappello di soldati italiani vaga in questo candido nulla. Fra essi un soldato ventenne di Asiago, Mario Rigoni Stern, il sergente nella neve: “Non abbiamo più munizioni. Non abbiamo ordini… e il sole sta per tramontare. I russi ci tengono d’occhio. Corro e busso alla porta di un’isba. Entro. Vi sono dei soldati nemici, là. Sono armati. Li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. E mi guardano con i cucchiai a mezz’aria. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e di miglio dalla zuppiera di tutti, e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I bambini mi guardano. Nessuno fiata. C’è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto. Mi alzo. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me come per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo di miele… Ora non lo trovo affatto un fatto strano, a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta dev’esserci stata tra gli uomini… In quell’isba si era creata tra me e i soldati russi, e le donne, e i bambini un’armonia che non era un armistizio. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Finché saremo vivi ci ricorderemo tutti quanti come ci siamo comportati. I bambini, specialmente. Se questo è successo una volta potrà succedere ancora”

Ed è successo ancora, tante volte in tante parti del mondo. Poche settimane fa, l’1 di luglio a Dacca, in Bangladesh, un assalto terroristico dell’Isis fa strage in un ristorante. Molti italiani perdono la vita massacrati. Iacopo, 34 anni di origine veneta, riesce a salvarsi. E’ lì per lavoro, fa lo chef e il gelataio e ha fretta di tornare ad abbracciare la giovane moglie incinta. E’ in cucina quando sente gli spari, corre nella sala ristorante e vede quanto sta accadendo, sente le urla… sangue dappertutto. Scappa per una scala e attraverso il tetto scende verso la strada urlando alla cieca. Vede la porta di un’abitazione povera come lo sono quelle di uno dei paesi più poveri del mondo, si infila dentro chiedendo aiuto. Lo accoglie una famiglia musulmana che lo nasconde, la donna gli offre da mangiare, gli viene data una camicia pulita; viene chiamata poi la polizia. Iacopo si salva. Ancora a silenziosa attiva presenza dei Giusti ignoti: “Quelli che hanno dato asilo e soccorso, loro sono i veri credenti: avranno il perdono e generosa ricompensa” (Corano, Sura Al Anfal).

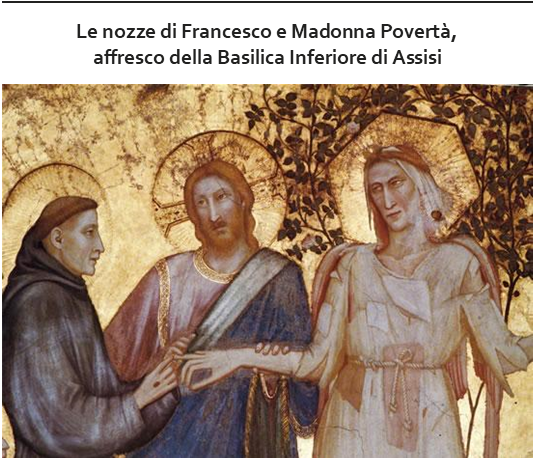

E’ bello riflettere su come l’accoglienza si accompagni spesso al dono di un abito pulito, asciutto, confortevole. Il primo gesto del Padre misericordioso che riabbraccia il figliol prodigo è proprio quello di far portare nuove vesti. L’uomo vecchio rimane a terra come l’abito dismesso ed è una nuova vita, una nuova pelle quella che viene indossata con l’abito nuovo. I primi gesti che porteranno Francesco ad abbracciare Madonna Povertà sono legati agli abiti: dapprima, scendendo dal bianco cavallo, dona il mantello ad un povero infreddolito, poi, in un’inarrestabile progressione, si spoglierà pubblicamente dei sontuosi abiti di giovane benestante e, rimasto nudo, si coprirà solo di un umile sacco. E’ scandalo: “E vedendolo i cittadini di Assisi lo schernivano reputando ch’egli fosse impazzito” si legge nei Fioretti. Solo ora è pronto per le nozze con la donna da tutti disprezzata e invisa: così viene raffigurato in un affresco della Basilica inferiore di Assisi, con l’amatissima sposa, Madonna Povertà, magra, stracciata, priva di ogni bellezza mondana; Cristo stesso unisce le loro mani e a lei, in perfetta letizia, Francesco sarà fedele per sempre.

Anche Chiara rinuncerà ai suoi eleganti abiti per indossare l’umile saio, ma arricchisce il suo gesto con qualcosa di impensabile per una ragazza per bene del suo tempo: si spoglia anche dell’ultima ricchezza rimasta, i suoi lunghi, sottili, ondulati capelli biondi per cui era tanto ammirata e che amava intrecciare e acconciare con nastri e con fiori.

E lo fa, cosa scandalosa, pubblicamente e per mano di un uomo che non era né un parente né un sacerdote. Per comprendere la portata del gesto, basti pensare che i capelli femminili in caso di difficoltà economiche venivano dati in pegno nei banchi di prestito per riceverne in cambio denaro; non solo: la lunghezza dei capelli si collegava strettamente al pudore femminile, quasi un abito “naturale” per velare il corpo. Ce lo raccontano le raffigurazioni di Maria Maddalena penitente o di Maria Egiziaca, già bellissima peccatrice nel porto di Alessandria d’Egitto e poi eremita nel deserto, coperta dei soli lunghissimi capelli. Anche per lei il cambio di vita è simboleggiato dallo spogliarsi di ogni abito, quasi per ritrovare la purezza e l’innocenza dell’infanzia. Come per Chiara, la spoliazione totale è il segno visibile del girare pagina. E’ suggestivo l’accostamento di due donne tanto diverse, Chiara e Maria Egiziaca, che ricordo di aver visto anni fa sulle pareti affrescate di un’antica pieve francescana della Valnerina, nelle montagne umbre: la prostituta coperta solo della lunga chioma e la giovane di Assisi che la stessa chioma ha sacrificato alla povertà.

Ci sono altri significati legati alla spoliazione dell’abito. Uno dei quadri più scioccanti del Greco, pittore nativo di Creta, ma attivo nella Spagna di fine Cinquecento, si trova nella Sagrestia della Cattedrale di Toledo, lì dove il sacerdote si spoglia degli abiti usati per indossare i paramenti sacri. Quasi 5 mq di tela, intitolata “El Espolio”, la spoliazione. Una massa quasi indistinta di spettatori circonda Cristo: si distinguono, a sinistra, il soldato dalla scintillante armatura su cui si riflette il rosso dell’abito, il carnefice che sta preparando i chiodi e l’aguzzino, sulla destra, che con le due mani si accinge a strappare violentemente la tunica. Sull’angolo sinistro il gruppo delle donne, con al centro Maria, quasi schiacciate e rese piccole dalla folla, unanimi nel volgere lo sguardo verso il legno della croce. Ma il centro di tutto è l’irripetibile rosso scarlatto dell’abito, centro cromatico e spirituale del grande dipinto: quell’abito color porpora fatto indossare a Gesù schernito e deriso come Re dei Giudei, ora gli viene strappato, per togliere al condannato l’ultimo diaframma di dignità, perché il povero corpo nudo e indifeso diventi esso stesso oggetto di disprezzo e di crudeltà: al rosso della tunica si sostituirà – e dev’essere ben visibile – il rosso del sangue.

E’ il gesto che si ripete ogni volta che, a livello individuale, razziale, politico, si vuole annientare moralmente prima che fisicamente una donna o un uomo, umiliando l’essere umano attraverso la riduzione ed esposizione a puro corpo “animale”, togliendo quell’abito che è parte della nostra identità e protezione della nostra intimità.

Forse è per questo che “Vestire gli ignudi” trova una collocazione al centro della sequenza delle Opere di Misericordia ed è bello che siano soprattutto le donne – le vittime maggiori di questo oltraggio – a farsene carico, preparando prima e donando poi le vesti da loro stesse cucite.

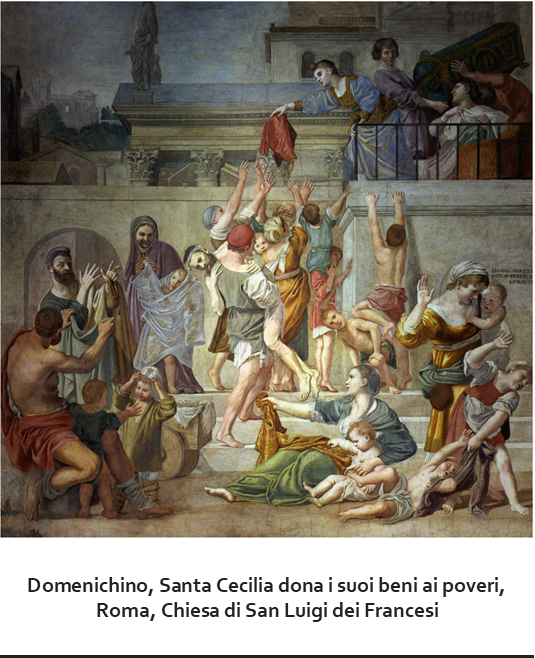

In una cappella della chiesa romana di San Luigi dei Francesi, celebre nel mondo per i capolavori di Caravaggio, il pittore emiliano Domenichino ha affrescato nei primi anni del Seicento le storie della vita di Cecilia, la giovane martire cara alla fede e alla devozione dei Romani, scelta come patrona dei musicisti e titolare della più prestigiosa Accademia Musicale.

In una delle scene è raffigurata la ragazza che, dal terrazzo del palazzo ornato di statue e di colonne, dona ai poveri i suoi beni. Per il Domenichino i beni di cui dispone Cecilia sono gli abiti: vestiti, tuniche, mantelli, veli, biancheria gettati alla folla di donne, di bambini, di uomini seminudi che si accalcano in massa, che afferrano ogni indumento: e c’è perfino un ragazzo coperto da un solo perizoma, che cerca di scalare il muro per appropriarsi di un abito. E’ una carità lieta e spontanea, quella di Cecilia che inonda la strada con i suoi vestiti, così come lieta e gioiosa è la pioggia di note che lega la fanciulla romana alla musica. Perché anche la musica, linguaggio universale al di là della diversità delle lingue, riveste l’uomo di dignità e di bellezza: la dignità e l’ispirazione di chi la compone, la dignità e la concentrazione di chi la esegue, la dignità e la gioia di chi l’ascolta. E’ la gioia di vivere e la dignità ritrovata di tanti bambini e ragazzi che, attraverso la musica, si salvano dalla strada e dal nulla. Il cerchio può chiudersi: chi salva un uomo salva davvero l’umanità!

Chiara Magaraggia